Wildnisgebiete

Waldgeschichte

Für das Monitoring in den Wildniswäldern ist nicht nur ihre künftige Entwicklung, sondern auch der Blick in ihre Historie wichtig. Denn unsere Wälder sind seit vielen hundert Jahren vom Menschen genutzt und überformt worden. Damit sind sie auch so etwas wie offene Geschichtsbücher, eine Art Landschaftsarchiv.

„Urwälder“ gibt es in NRW nicht mehr. „Damit wird jedoch das Leitbild „Wildnis“ nicht unbedingt absurd. Selbst in solchen Gegenden, die über viele Jahrhunderte vom Menschen genutzt werden, entstehen, sobald die Nutzung aufhört, oft erstaunlich rasch „wilde“ Landschaften mit ungewöhnlichem Artenreichtum“ (J. Radkau). Daneben dürfen wir nicht vergessen, dass sich die heutige Naturnähe mancher Waldbestände nicht nur trotz, sondern oft auch wegen ihrer forstlichen Bewirtschaftung der zurückliegenden zwei Jahrhunderte entwickelt hat.

Auf den folgenden Seiten soll im Laufe der Zeit möglichst zu jedem Wildnisgebiet ein Teil seiner Geschichte zu Wort (und Bild) kommen. Der hier in mehreren Zeitscheiben gebotene Blick in die Bestandesgeschichte ist keine nostalgische Rückschau. Er liefert uns vielmehr weitere Puzzleteilchen, um zu verstehen, warum die Wälder heute so aussehen.

Weitere Informationen

Zur Entwicklung der Eigentumsverhältnisse

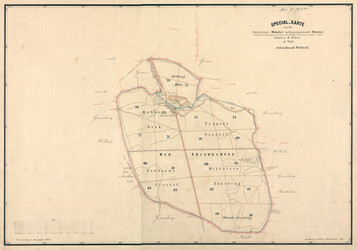

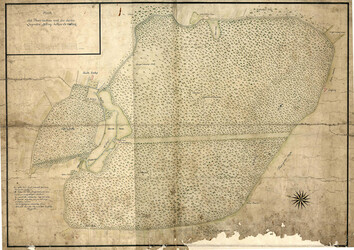

Das Wildnisentwicklungsgebiet „Wolbecker Tiergarten (WG-MS-0001)“ ist ein Teil des gleichnamigen Waldgebietes südöstlich von Münster. Der landeseigene Staatswald wird heute vom Regionalforstamt Münsterland, Forstbetriebsbezirk Geisterholz, bewirtschaftet.

In seinen Ursprüngen geht der Wolbecker Tiergarten auf ein im 12. Jahrhundert entstandenes Herrenholz innerhalb einer bewaldeten Mark zurück. Die Waldfächen blieben landesherrliches Privativgehölz und dienten besonders im 17. und 18. Jahrhundert den Münsterschen Fürstbischöfen als Jagd- und Erholungsgebiet, aber auch zur Schweinemast. Um 1740 bekam das Waldstück auf Geheiß von Kurfürst Clemens August von Bayern seine heutige Form mit einem rasterförmigen, auf ehemalige Jagdschneisen zurückgehenden Wegenetz. Damals war das Jagdgebiet als Wildgehege von einem Wall- und Grabensystem samt Staketenzaun umgrenzt.

Nach der Säkularisation 1802 und den Jahren unter französischer Herrschaft 1807-1813/15 gelangte der Tiergarten in preußische Hände. Das Wild wurde weitgehend abgeschossen und das Waldgebiet vorwiegend zur Holzzucht genutzt. Der Wolbecker Tiergarten befand sich stets in landesherrlichem bzw. anschließend als Staatswald in öffentlichem Besitz – zunächst verwaltet und bewirtschaftet von der Königlichen Preußischen Oberförsterei Wolbeck bzw. Münster, später dann vom Staatlichem Forstamt Münster.

Der schon Ende des 19. Jahrhunderts auch als Erholungsgebiet genutzte Tiergarten ist seit weit mehr als 800 Jahren ununterbrochen bewaldet und hat selbst in einem landwirtschaftlich stark genutzten Raum überleben können. Dies verdankt das Waldgebiet nicht zuletzt seiner Bannlegung als Jagdgebiet und ehemals herrschaftlichem Forst. Aber auch an den Waldschutz wurde hier sehr früh gedacht. Ein Teil des Wolbecker Tiergartens – die Abteilung 74a (in „Teppes Viertel“ gelegen) – konnte schon am 6.12.1906 unter Schutz gestellt werden. Seit 2003 ist der gesamte Tiergarten Naturschutzgebiet.

Waldbeschreibungen

WG-MS-0001

Wolbecker Tiergarten

Aus einem Bericht über den Zustand der „hochfürstl. Privativ Gehöltzeren“, 1783 (Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, Fürstbistum Münster, Hofkammer, XV i, Nr. 1): 22)

„Designation der hochfürstl. Privativ Gehöltzeren des Rent-Amts Wollbeck, aus deren selben zustand.

1. der hochfürstl. Thiergarten liegt in dem Kirspiel aus jenseits negst bey den wigbolt Wollbeck; solcher ist mitt Eichen und Edelbüchen, auch einigen Hagenbüchen und weich Holtz gut besetzet; doch ist auch ein Distrikt in demselben, wo gar keine Eichen wachsen wollen. Ich habe zwar bey meiner Zeit mit besserer Vorsorge und Pflege den Versuch gemacht, und ad 1000 Stück Eichen auf den besten Plätzen hinsetzen, jetz aber allbereits löcher graben lassen, um das übrige mit tannen, wilden Kastanien, und nüssen und zwar beydes letzteres zum besseren künftigen unterhalt der wilden schweinen zu bepflantzen.

Dan sind auch schon in diesem thiergarten in obiger zeit über 800 apfelstämme, und über 5000 Eichen und büchen pflantzen gesetzet, besonders aber die vormals durchgehauene große Allee von jeder seite mit einer doppelten Reihe pflantzen in stand gebracht, und werden wieder in diesem Jahr ad 6000 Eichen, büchen und apfelstämmen auf dazu bequemen orten gesetzet werden; sollte es auch in diesem Jahr mast geben, und der mitt dem Oberholtzförster Elberfeld vorher getroffene so vorteilhafter accord gnädigst Ratifizirt werden, so wird alsdan auch der Blisings Kampf zum Eichelen Garten angelegt, und besamet werden, wovon ich mir hernegst den größten Nutzen zur fleissigsten bepflantzung deren hochfürstl. Privativ gehöltzeren versprechen kann.“

(…)

Undatiert, wahrscheinlich Anfang 1789 (Quelle s.o.): „Etwas von den Anbau und Benutzung der Gehöltzer

1 Bei den Holtzungen kömmt es hauptsächlich darauf an:

a dass dasjenige Holtz, was würcklich seinen vollen Wachsthum hat, und abzusterben anfängt, zeitig gehauen, und Benutzet werde .... Alles Holtz was länger steht, verdörret, verfaulet, verliehret mit jedem Jahr an seinem Werth, dienet zulezt kaum zu Brennholtz, oder nichts.

b dass den Holtzungen aus den anzulegenden Eichelen Kämpfen, oder eigener Aufschlag mit Klugheit, und Werk Verstand zugepflanzet, und das gepflanzete gegen den Vieh gehörig Beschützet, und mit Sorgfalt zu einem guten Wachsthum gebracht werde.

(...)

29)

3 Der hochfürstl. Thiergarten zu Wollbeck verdient alle Anstrengung zu einer besseren Cultur und Benutzung.

a Die den Aufschlag, und pflanzen so sehr schädliche Hirschen, und Rehe mögten abgeschosset, und nur die wilden schweine allenfals Beibehalten werden

b die obhandene, und weiter nöthige Abzugsgraben müssen immer rein, die darüber obhandene Brücken instand, und unten offen, die Eichelengärten gehörig Besaamet, und verpfleget, die Pflanzungen mit Werkverstand vorgenommen und unterhalten, die leere Plätze mit der nach Verschiedenheit des sich oft ungleichen Terrains am Besten darauf fortkommende Holtzart angepflanzet werden. Dieses aber ist Längstens würcklich angewiesen, und theils übernommen. Man betrachte aber nur die Gräben, die Brücken, die Eichelen Gärten, die Pflanzungen, pp und in den ersten Augenblick muß es auffallen: woran es Liegt: dass es so, und nicht Besser ist,

c Man verkaufe vorerst die einzelnen stehende, dem aufschlag schädliche, und würcklich schon absterbende alte

30) Eichen vor, und nach, und Bepflanze dagegen die Leere Plätze wieder mit gehöriger Sorgfalt.

d Man haue das Brandholtz fort, und reich, regelmäßig, gebe aber acht: ob der dort stehender junger ausschlag für den abgestammeten kaum hinreichend seye, oder mit vernünftigem Zuschlage, und wie aufgeholfen werden müsse.

e Man Verstatte den dazu Lust habenden das gründliche ausrodden der abgehauenen Stämme, da solche die Arbeit nicht lohnen, damit der Umfang des Terrains, welchen solche ausfüllen, nicht zu lange Jahren ohngenutzet Liege.

f Man sorge auf den dazu Bestschicklichen Plätzen für künftigen vielen hart, und weichen Brandholtz, wovon sonst bei langen Aufenthalt des Hofstaates so sehr viel für baares Geld angekaufet werden muß.

g Man schlage die schon Längst abgestandenen alte, hohlen, inrinnige, und verfaulte alte Eiche zu Brandholtz, Behuf der hochfürstl. Siegelerey, und des wochentlich nach Münster an der Alt(?) zu der hochfürstl. Wäsche abzuliefernden einen fuder Holtzes, fülle aber auch gleich die Leere Stelle mit Jungen Pflantzen wieder aus.

h Man haue, verkaufe, und benutze alßo das unter Schlag- und Buschholtz wie es sich gehört.

i Aber den ganzen thiergarten gleich in Schläge abtheilen, und solche vor der faust rein angehauen, Dieses wäre wahrlich wegen dem in gedrängter Menge vieler orten Beisammen stehenden, im Besten Wachsthum seyenden, dermalen zu Bauholtz größtentheils noch ohnbrauchbaren Jungen Eichen ein entsetzlicher Verlust, in so viele achtung ich auch sonst in vieler mannigfaltiger Rücksicht für einer solchen Art Hauens würcklich hege, und ich solches auch in verschiedenen Gegenden solches räthlich finde.“

Leider sind die älteren Forsteinrichtungsunterlagen (bis auf einige Karten, die in Kopie beigefügt sind) aus dem 19. und 20. Jahrhundert kriegsbedingt verloren gegangen, sodass hier lediglich auf das Einrichtungswerk von 1961 verwiesen wird. Die entsprechenden Bestandesblätter liegen als Kopie vor.